高次脳機能障害の認定方法は?

高次脳機能障害になってしまったが、どうしたら高次脳機能障害の認定をしてもらえるのか、お困りの方も多いと思います。

高次脳機能障害の認定をしてもらうには、状況によりいくつかの手順を踏む必要があります。

以下では、高次脳機能障害の認定方法やその認定基準などについて紹介します。

高次脳機能障害の認定方法のきほん

高次脳機能障害として認定される方法は?

高次脳機能障害として認定される方法は、大きく分けて2つあります。

1つは、後遺障害等級の認定を受けることです。高次脳機能障害になってしまった原因が交通事故であれば自賠責保険会社に、通勤中や勤務中の事故なら労働基準監督署に、それぞれ後遺障害等級認定の申請をすることができます。

もう1つは、裁判において裁判官に認定してもらう方法です。休日に見知らぬ人物から暴行を受けた場合など、交通事故や労災事件にあたらない案件については、裁判官に認定をしてもらうしかありません。

以下では、自賠責保険会社や労基署での認定について、説明していきます。

後遺障害の申請の流れ

後遺障害の申請は、交通事故場合には自賠責保険会社に、労災事故の場合には労基署に行います。

申請を受けた機関は、その後遺障害が等級認定に値するか、そして何級に値するかについて調査をします。自賠責保険会社の場合、損害保険料算出機構という第三者機関が審査をします。

その後、審査の結果が申請者に通知されます。この結果に納得がいかない部分がある場合には、不服申立て手続きをすることができます。

後遺障害認定を受けるためのポイント

後遺障害の認定を受けるためのポイントとしては、診断書やレントゲン画像など、申請書に添付する書類を充実させる必要があります。

これらの書類は、医師に書いてもらうものが多いです。医師に、高次脳機能障害として等級認定されるための必要十分な添付書類を作成してもらうには、その医師との信頼関係の構築が不可欠です。

また、弁護士による医師への働きかけも、必要十分な添付書類の作成に繋がるでしょう。

(まとめ)

| 高次脳機能障害と認定してもらう方法 | 自賠責保険会社や労基署に対し申請をする方法と、裁判で認定してもらう方法 |

|---|---|

| 後遺障害の申請の流れ | 自賠責保険会社や労基署に対する申請 →等級認定の審査 →申請者への結果通知 →不服申立て |

| 後遺障害認定を受けるためのポイント | 申請書の添付書類を充実させるため、医師との信頼関係の構築や医師への弁護士の働きかけが重要 |

高次脳機能障害は何級に認定されるの?

高次脳機能障害の認定基準

高次脳機能障害の症状には様々なものがあり、高次脳機能障害で認定される等級は多岐にわたります。そのため、認定基準についても詳細に設定されています。

現在の高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、平成15年に厚生労働省の労働基準局から出された通達に従って判断されています。

この通達は、労災における後遺障害等級認定基準についてですが、自賠責の認定においても、事実上この通達の基準に準じて判断されているようです。

平成15年の通達によれば、1級及び2級の認定は介護の要否とその程度で判断される他、そのほかの級は、就労において要求される意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続・持久力、社会行動能力のうち、いくつの能力をどれくらい失ったかで判断されます。

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害で認定される可能性がある等級としては、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級があります。

以下、簡単な表にまとめますので、参考にしてください。もっとも、実際の認定では、さらに詳しい専門的な基準を用いるため、認定されうる等級を具体的に吟味するためには、弁護士に相談をすることをお勧めします。

(高次脳機能障害の後遺障害等級)

| 等級 | 4つの能力の喪失の程度 | |

|---|---|---|

| 1つ以上の | 2つ以上の | |

| 1級 | 常時介護を要するもの | |

| 2級 | 随時介護を要するもの | |

| 3級 | 全部喪失 | 大部分喪失 |

| 5級 | 大部分喪失 | 半分程度喪失 |

| 7級 | 半分程度喪失 | 相当程度喪失 |

| 9級 | 相当程度喪失 | |

| 12級 | 多少喪失 | |

| 14級 | わずかな能力喪失 | |

認定される等級で何が変わる?

後遺障害等級は、もともとは労災保険や自賠責保険の支払額を決定するために設定されたものですが、現在では裁判における損害賠償請求の金額の基準にもなっています。

たとえば、裁判において認められる慰謝料の金額も、1級であれば2800万円、9級であれば690万円というように、等級による相場があります。

そのため、より高い後遺障害等級の認定を受けることが、高額な損害賠償の受け取りに繋がるのです。

医者の診断と後遺障害等級認定の関係

医者の診断は、それがそのまま後遺障害等級認定になるわけではありません。

あくまで後遺障害等級認定を行う機関は、自賠責であれば損害保険料率算出機構、労災であれば労基署が行います。また、申請の際には医者の診断書を添付しますが、その内容に認定についての法的拘束力はありません。

しかし、医者の作成した診断書等が認定のための有力な資料になることは間違いがありません。そのため、より認定されやすいような診断書を作成してもらうことが重要になります。

(まとめ)

| 高次脳機能障害の認定基準 | 平成15年通達の基準 意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続・持久力、社会行動能力のうち、いくつの能力をどれくらい失ったか |

|---|---|

| 認定される等級による変化 | 裁判における損害賠償額が大幅に変化する |

| 医師の診断書と後遺障害等級認定との関係 | 法的な拘束力はなし ただし、後遺障害等級認定のための重要な資料になる。 |

高次脳機能障害の等級認定を弁護士に相談するメリット

後遺障害等級が認定されることによるメリット

後遺障害等級の認定がされることによるメリットは、裁判で損害賠償を得ることができる可能性が高まるという点です。

後遺障害等級は、その等級により、裁判における慰謝料の額や、逸失利益の計算における労働能力の喪失率など、損害賠償額の相場を形成しています。

そのため、後遺障害等級が認定されれば、とりあえずはその等級に応じた賠償額の獲得が見込めるのです。

等級がない場合、適正な慰謝料の額や労働能力の喪失率等は、全て1から立証しなければならなくなり、適正な賠償額の獲得は困難になります。

高次脳機能障害の認定を弁護士に相談するメリット

高次脳機能障害の認定を弁護士に相談するメリットは、弁護士の専門的な知識や経験を生かし、適切な後遺障害等級の認定を得ることにより、後の適正な賠償金の獲得に繋がるという点です。

交通事故や労災事故に精通している弁護士であれば、後遺障害等級の認定方法やコツについて、多くの知識を持っています。

また、どのような症状でどのような内容の申請をすれば、だいたい認定がもらえるなどの一定の相場感をもっていることも多いです。

特に、症状が千差万別ともいえる高次脳機能障害においては、症状に応じた適切な活動を行うことが、特に重要になります。

事前に弁護士に相談し、弁護士とともに最善の方法を探すことが、適正な後遺障害等級の認定に繋がります。

弁護士の等級認定への効果的な関与方法

弁護士の後遺障害等級認定への効果的な関与方法としては、大きく分けて3つ挙げられます。

1つは、申請手続きそのものを代理する方法です。弁護士が申請者の代理をすれば、複雑な手続きを自ら行わずに済みます。

2つ目は、医者との連携をとることです。

後遺障害等級認定において、医者の診断書は極めて重要な役割を果たしますが、後遺障害等級認定のための診断書は独特で、医者が常日頃から書いているものではありません。

また、高次脳機能障害の場合、医師が作成すべき書類に、医師の意見書という独特な書類も加わります。

そのため、弁護士が医者等に書き方などのアドバイスをし、必要十分な診断書などを作成する必要があります。

3つ目は、不服申立て手続きです。後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、申請者は、不服申立てをすることができますが、弁護士はこれを代理することができます。

このように、弁護士は、後遺障害等級認定の各段階において、重要な役割を果たすことができるのです。

(まとめ)

| 後遺障害等級が認定されることによるメリット | 等級に応じた賠償金の獲得が事前に見込める |

|---|---|

| 高次脳機能障害の認定を弁護士に相談するメリット | 弁護士の豊富な知識と経験により、その症状に応じた適切な対応を知ることができる |

| 弁護士の等級認定への効果的な関与方法 | 申請手続きの代理や医者との連携、不服申立て手続きの代理など |

「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します

-

会社経営者(43歳)

会社経営者(43歳)依頼から1ヶ月で示談金が2倍にアップ!

-

主婦(41歳)

主婦(41歳)依頼から2ヶ月で示談金が2.4倍にアップ!

-

アルバイト(52歳)

アルバイト(52歳)依頼から2ヶ月で示談金が2758万円獲得!

-

会社員(50歳)

会社員(50歳)依頼から5ヶ月で示談金が3倍にアップ!

弁護士紹介

弁護士紹介

お客様の声

お客様の声

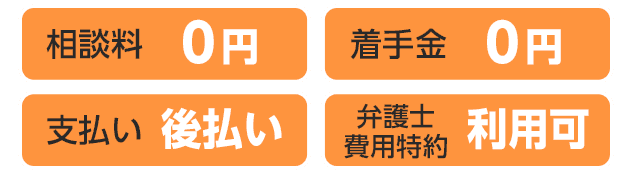

弁護士費用

弁護士費用

メディア出演情報

メディア出演情報

事故LINE弁護団のご案内

事故LINE弁護団のご案内